Voici la chronique Remue-mémoires présentée le 20 novembre 2025 à l’émission Québec Réveille, animée par Rémi Giguère et mise en ondes par Marc-André Dubé sur les ondes du 88,3, CKIA-FM Radio Basse-Ville.

* *

De toutes mes structures structurantes structurées, la structure qui change le plus de structure, c’est sans doute celle de mon écoute, de mes habitudes, de mes habitudes d’écoute.

J’ai besoin d’écouter pour changer. Je ne peux pas changer sans écouter.

* *

J’ai appris et j’apprends encore à écouter au sein de ma famille, autour de la table, et ça se passe aussi avec ma sœur, sa fille et avec mon frère. On réapprend ça, toujours un peu, le fait de s’écouter.

J’apprends à écouter, à entendre, autrement, grâce à mes amantes et mes amis.

Apprendre à écouter, avec une certaine lenteur, une douceur, avec attention.

Et combien de fois se répète-t-on dans le long cours d’une relation conjugale : « je viens de le dire, m’écoutes-tu quand je parle ? ».

J’entends, mais je n’écoute pas toujours.

Et ça se passe aussi quand j’écoute la radio.

Je ne suis pas toujours totalement là où je suis.

* *

Dans le quotidien, parfois, je suis à mi-chemin, entre ce que j’entends et ce que j’écoute.

Ça me passe par une oreille…

Une vibration d’air – une note, une onomatopée, une syllabe, une information

Et ça me passe par l’autre oreille.

Et parfois, cette vibration d’air là a le temps de se déposer, ça résonne… intérieurement et ce qui se passe m’affecte.

Je suis affecté par ce que j’entends, ce que j’écoute.

* *

Ça a été possible pour moi, d’écouter, grâce à d’autres personnes. Des proches qui m’ont pris par la main, des amis m’ont amené à un autre espace d’écoute. Ça a commencé où ? Dans quelles espèces d’espaces ? Ça a commencé en ville, en marchant dans la ville, à écouter toutes sortes d’enjeux éthiques, à l’Agitée, au Collectif de minuit, à la Page noire. Éternel shout out que je recommence et que je ne finirai pas de si tôt.

Ça s’est poursuivi sur la rue du Pont, au Lieu, à regarder des prestations d’art performance.

Mon tchum Pascal m’avait amené là-bas. Et plus de quinze ans plus tard, c’était à son tour d’improviser avec ses cordes sur les images du cinéaste tchèque Švankmajer. En marchant avec lui, et à tous les événements d’art performance ou d’improvisation musicale, je redécouvre quelque chose de l’ordre de l’horizon ou de l’horizontalité, de l’expressivité, de la liberté.

Les années ont passé, Pascal m’a fait connaître Rémy, un violoncelliste hors pair. Et c’est là que j’ai appris à connaître leur sensibilité pour l’improvisation et leur écoute pour ce qu’il nomme de la Musique pas d’air.

Et petit à petit, ceux deux-là et combien d’autres m’ont amené à m’ouvrir les oreilles et m’ouvrir à des paysages sonores.

Je suis dans un désert, à une autre époque, j’entends des éoliennes, des moulins à vent. L’expérience me transporte ailleurs, ô combien loin.

Et pourtant, je suis resté là, à la librairie Saint-Jean-Baptiste, pendant tout ce temps.

Ce sont les notes d’Éric Normand et de Michel Doneda qui m’ont amené ailleurs.

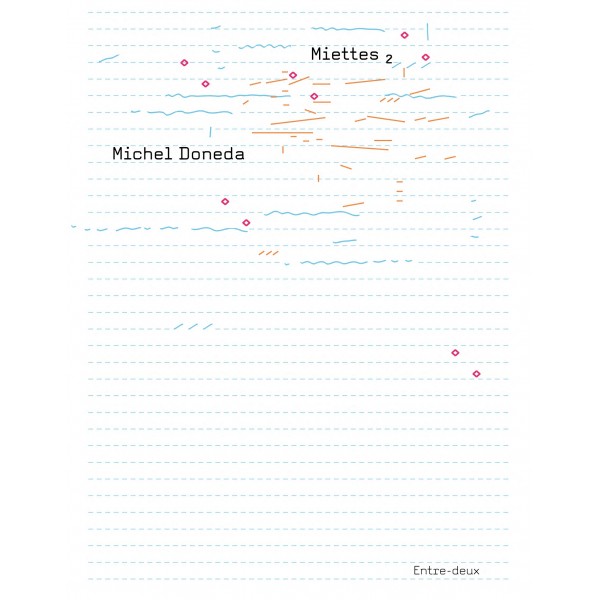

À ce moment-là, pour prolonger l’expérience, j’ai décidé de me procurer une petite plaquette intitulée Miettes 2, écrite par le saxophoniste Michel Doneda.

Il présente une centaine de fragments à propos de la définition de l’improvisation et il est aussi question de l’écoute.

Pour lui, « Écouter c’est apprendre à s’arrêter ». (Doneda, Miettes 2, p. 71).

« L’écoute nous retient en un endroit » (Doneda, Miettes 2, p. 23).

Et depuis cet endroit-là, un lieu, un espace d’écoute, un point d’ouïe, il se passe quelque chose, en laissant libre cours à notre imagination.

L’écoute nous retient en un lieu, et pourtant, c’est à partir de nos propres matériaux qu’elle se nourrit pour nous transporter dans l’espace, nous faire voyager.

C’est mon propre imaginaire qui me répond quand j’écoute, quand j’écoute une personne parler, un concert, quand je lis un texte. C’est ce que Patricia Oster-Stierle disait à ce même microphone, à l’émission Mondes musicaux de Christine Borello – une amie qui m’a, elle aussi, ouvert les oreilles.

* *

J’apprends à écouter, à entendre, autrement.

Et c’est possible, notamment, du fait que mon écoute peut s’arrêter sur des traces. Quelque chose s’ouvre en moi, grâce à ces expériences d’écoute, du fait que je peux revisiter, réécouter, rembobiner le long ruban de ces paysages sonores.

On garde des traces, c’est Lux qui dit ça, mon professeur d’autofiction, « ça créer une trace de l’existence de la musique improvisée ».

Et pour moi, ça marque un moment, une expérience d’écoute, un moment qui m’affecte, une trace tangible de ce qui se dépose en moi.

De toutes mes structures structurantes structurées, la structure qui change le plus de structure, c’est sans doute celle de mon écoute, de mes habitudes, de mes habitudes d’écoute.

J’ai besoin d’écouter pour changer. Je ne peux pas changer sans écouter, sans m’écouter.

* *

Je retourne dans le paysage sonore de mon quotidien, je sors de l’école et j’entends le vent dans les drapeaux – celui de la fleur de lys, de la feuille d’érable et de mon alma mater.

Je me suis arrêté, je me suis posé. Et comme le dit Michel Doneda, « Écouter c’est apprendre à s’arrêter ». (Doneda, Miettes 2, p. 71).

J’ai observé les drapeaux bouger et j’ai écouté le vent.

« L’écoute donne de l’épaisseur au temps ». (Doneda, Miettes 2, p. 78).

* *

À ce moment-là, dans cette journée-là, je me suis arrêté, je me suis posé et j’ai écouté.

La radio est aussi un des lieux où une communauté peut s’écouter quotidiennement, où la ville s’écoute.

Comme dans une salle de spectacle, au théâtre, au café.

Ce sont des lieux où ça parle, des lieux où ça écoute.

Où il y a une culture de l’écoute, un espace pour s’écouter les uns et les autres.

Un espace pour apprendre à écouter, ensemble.