Voici la chronique Remue-mémoires présentée le 6 novembre 2025 à l’émission Québec Réveille, animée par Rémi Giguère et mise en ondes par Marc-André Dubé sur les ondes du 88,3, CKIA-FM Radio Basse-Ville.

* *

Un bruit sourd se fait entendre

Dans mes oreilles

Ou dans la ville

J’entends quelque chose

Un bruit sourd, la rumeur de la ville

Et ce que j’entends

Ce n’est pas une opposition

Digne de ce nom

Au conseil municipal

Mes oreilles sillent

* *

Je me lève et relève ce matin avec une pensée pour mes hôtes – mes autres signifiants, mes autrui significatif.

Je prends le temps de t’écrire, à nouveau, au petit matin.

J’ai une pensée pour les hôtes de la ville qui m’accueillent ici, à Québec. Celles et ceux qui tracent, depuis tous ces temps, des lignes dans la vie quotidienne, politique, dans la ville, dans un espace potentiel. Des lignes de fuites, de désirs.

La dernière fois que je t’ai écrit camarade, c’était à l’aube des élections municipales en novembre 2021. Je t’écris aujourd’hui pour penser avec toi, pour penser l’histoire politique et surtout les temps présents.

Le 5 novembre 1989, c’est le jour où s’est terminé le règne du Progrès civique. Pendant presque vingt-cinq ans, de 1965 à 1989, le conseil municipal était sous le contrôle du Progrès civique, le parti de Gilles Lamontagne (1965-1977) et Jean Pelletier (1977-1989).

Ce jour-là, après douze ans d’existence, le Rassemblement populaire a pris le pouvoir à mairie.

Je vous parle d’un temps

Que les moins de cinquante ans

Ne peuvent pas connaître

Québec, en ce temps-là, était encore une petite bourgade du point de vue de la culture politique.

De 1953 à 1965, Wilfrid Hamel est maire de Québec. Ce maire, à qui ont doit d’ailleurs la démolition de résidences pour l’aménagement des boulevards Charest et Saint-Cyrille et le détournement de la rivière Saint-Charles en 1957, a siégé pendant plus de dix ans comme indépendant, sans parti politique.

Peu avant le retrait de Hamel de la vie politique, se forme à Québec le premier parti politique municipal – le Progrès civique. Ce n’était pas une période particulière faste pour la démocratie municipale à Québec : Il y avait une absence ou presque d’opposition et il ne suffisait que de se présenter pour être élu.

Aux élections municipales du 16 novembre 1969, pour s’opposer au Progrès civique, les seuls à briguer la mairie sous une bannière commune fondent un parti : le Cartel du Bien Commun. Ils sont quatre à incarner ce cartel : une femme, Pauline Desrochers, et trois hommes, Léo Guimont, Robert Dupuis et le curé Raymond Lavoie qui se présentent dans le district Saint-Roch – Saint-Sauveur. Cette volte-face trouve ses racines dans un mouvement de fond qui se structure autour du Comité de citoyens de l’aire 10 au 570 rue du Roi.

À l’élection suivante, le 18 novembre 1973, le maire Lamontagne et 14 candidats du Progrès civique sont élus – par acclamation –, faute d’adversaires. Il y eu ce jour-là seulement deux districts en élection, Champlain et Les Saules, qui seront remportés par des membres de l’équipe Lamontagne. De 1973 à 1977, le Progrès civique régnera à nouveau sur la ville de Québec, en dominant entièrement le conseil municipal.

Il faudra attendre quelques années pour que certain.e.s s’activent et que l’on voit poindre à l’horizon des forces progressistes qui réclament de la démocratie au niveau municipal.

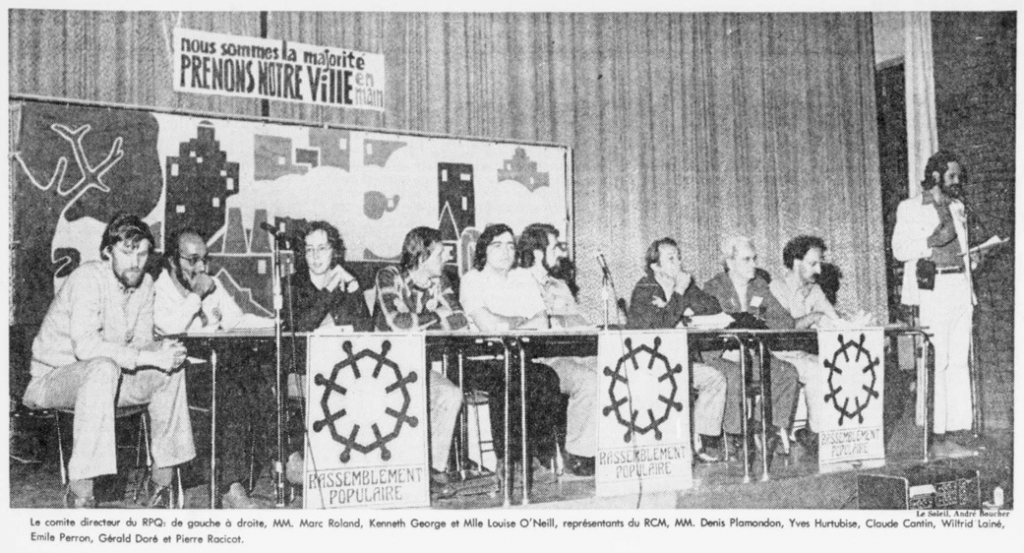

Dans une cuisine de la rue Richelieu, le 31 janvier 1977, le Rassemblement populaire est fondé.

Voici un extrait de Pierre Racicot, le porte-parole de cette formation qu’on surnommait le « Raspop » lors de leur premier congrès au cégep Limoilou, le 18 et 19 juin 1977.

Le Rassemblement populaire est là avant les élections, pendant les élections, et Racicot ajoute, « on va être là après les élections ».

Et le lendemain du jour du vote, le 14 novembre 1977, le porte-parole de ce parti indique le même propos, malgré la défaite. C’est dire la conviction qu’il avait en la pertinence de cette formation politique naissante.

Près d’un demi-siècle après, on perçoit encore à l’écoute de ces enregistrements la force de sa conviction dans le Raspop comme opposition officielle à cette époque.

Cette conviction-là, il est possible de la reconstituer avec les lambeaux retrouvés de bandes sonores. Je pense à Michel Gignac qui a conservé des traces de ces paroles politiques et me les a transmises.

Je continue de t’écrire à ce sujet, parce que oui, ça m’habite la fragilité de nos mémoires. Je continue de penser au fait que l’histoire des mouvements sociaux, politiques et artistiques de la ville de Québec est disséminée et fragmentaire. Autant l’histoire du hip-hop dans la ville de Québec, que celle du Raspop, reste à écrire.

Je nomme Michel Gignac, mais tu le sais, je pense à tous les autres, nos contemporains, celles et ceux qui ont mené des luttes pour faire la ville.

J’ai fait quelques efforts jusqu’à présent pour retrouver des pièces maîtresses. Le temps qui nous est imparti étant limité, je ne pourrais donc pas tout faire. Heureusement, il y a des gens que je connais, d’autres que je ne connais pas encore, qui travaillent à rapiécer ces traces. Un travail de remue mémoires qui fait naître une nouvelle conscience du temps dans lequel on s’inscrit et de la valeur des documents qui nous entourent.

J’ai une pensée pour les hôtes de la ville qui m’accueillent ici, à Québec.

Celles et ceux qui tracent, depuis tous ces temps, des lignes dans la vie quotidienne, politique, dans la ville.

Celles et ceux qui ont tracé des lignes pour former un parti politique pour prendre le pouvoir, pour incarner une opposition digne de ce nom.

Je pense à la parenté du Rassemblement populaire et de Transition Québec.

Je pense à Jacky Smith, à Marjorie Champagne et combien d’autres.

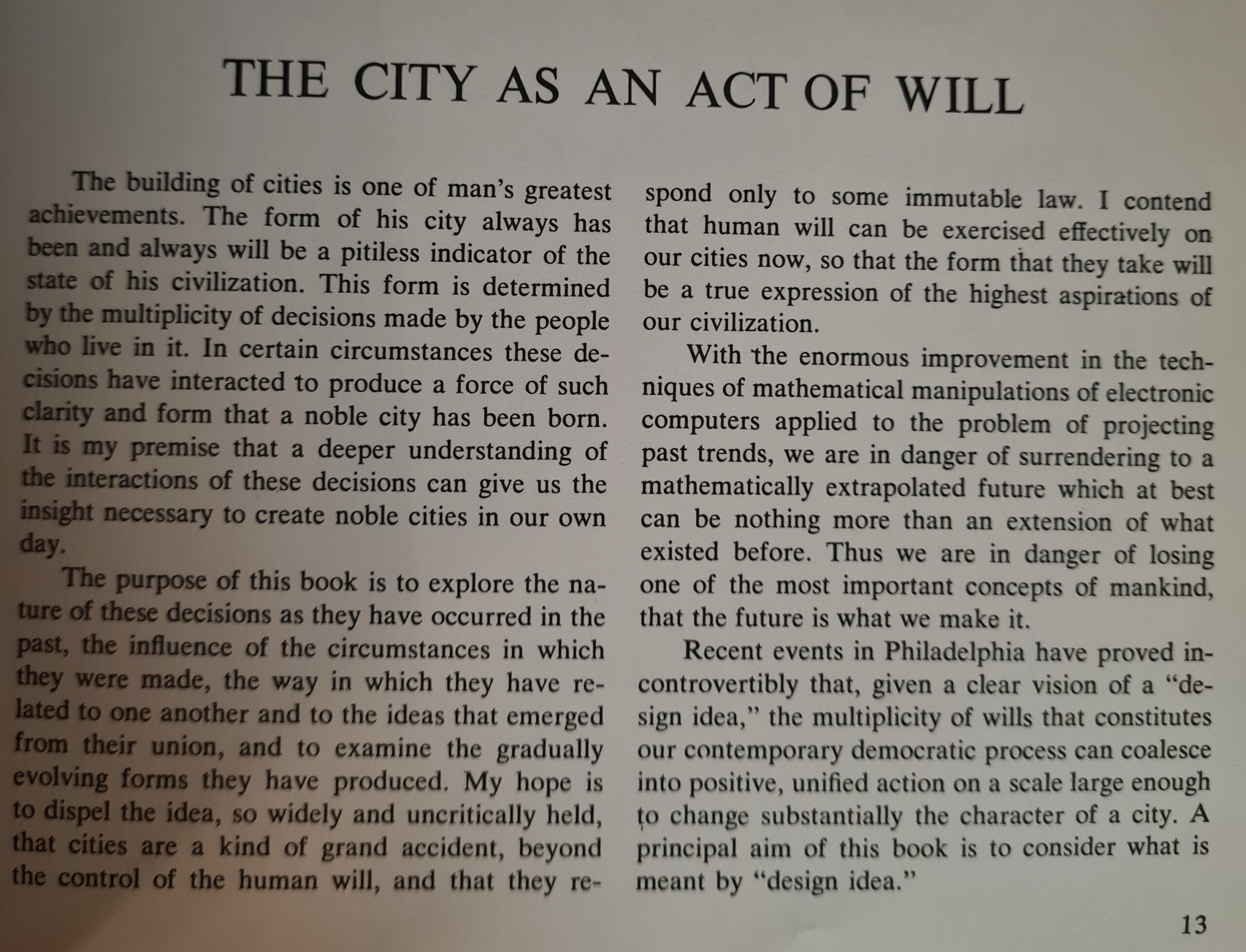

Je pense à un document que j’ai découvert dimanche dernier, un ouvrage que j’ai retrouvé chez Patrice, un des membres fondateurs de Transition Québec. Dans le livre Design of cities de Edmund N. Bacon, l’auteur veut déconstruire l’idée selon laquelle la ville se construit d’elle-même. Il discute de cela dans un chapitre qui s’intitule « The City as an Act of Will », la ville comme un acte de volonté.

Parce que oui, ça prendre du monde qui trace, qui conteste, dans la ville et à l’hôtel de ville. Surtout quand on connait l’historique des partis uniques au conseil municipal, comme ce fut le cas avec le Progrès civique de 1965 à 1989 et l’Équipe Labeaume qui avait aussi une majorité absolue de 2005 à 2021.

J’entends quelque chose

Un bruit sourd, la rumeur de la ville

Ce sont des voix du passé, des voix que l’on convoque à sa guise, que l’on invoque au moment opportun.

Je te l’écris à nouveau et tu le sais déjà : l’opposition digne de ce nom, elle peut être dans la rue, dans les mouvements sociaux, dans les conseils de quartiers, dans les journaux et pourquoi pas à la radio.

Amy Goodman, l’animatrice de Democraty Now!, une battante à la barre de cette émission depuis presque vingt ans.

L’émission Democraty now!, tout comme Québec Réveille à son échelle, joue un rôle important pour les idées progressistes dans l’écosystème médiatique.

Zorhan Mamdani, le nouveau maire de New York, un fier représentant des Democratic Socialists of America. Un élu qui ne se targue pas, lui, de vouloir construire du logement et du logement comme ici, mais qui veut s’en prendre à la vraie crise, celle de l’abordabilité du logement.

L’opposition peut être incarnée par toutes sortes de figures, de personnalités.

Il suffit de remuer des matériaux avec une certaine précision – des phrases, des valeurs, des idéaux, des mémoires.

Et on finit bien par entendre quelque chose.