Voici la chronique Remue-mémoires présentée le 1 mai 2025 à l’émission Québec Réveille, animée par Philippe Arseneault et mise en ondes par Marc-André Dubé sur les ondes du 88,3, CKIA-FM Radio Basse-Ville.

*

Septembre 2024, quelques jours après la fête du travail.

Au coin des rues Saint-Joseph et De la Couronne.

Ça gronde, à cause de la circulation matinale et, surtout, à cause des hôteliers en grève qui font du bruit. J’entends la musique des grévistes en face de l’hôtel PUR.

Un homme avec un drapeau de la CSN dans les mains s’adresse à deux de ses collègues. Je fais le piquet pendant une minute et je tends l’oreille, question d’entendre ce qui se dit.

L’homme du prénom de Richard parle du Mail Saint-Roch. Il introduit ses collègues d’origine hispanique au complexe architectural qui recouvrait jadis la rue Saint-Joseph.

Je commence à jaser avec eux, question de leur partager mon appui à leur grève, une grève générale illimitée qui finira, finalement, sept mois plus tard.

En pointant la piscine au premier étage de l’hôtel PUR, Richard me raconte l’époque épique du centre sportif avec les cours de natations et de plongées. Et il m’expose le changement de culture drastique qui a eu lieu, au fil des années, lorsque les Américains ont racheté l’hôtel. Ça a commencé subtilement avec le bétonnage d’une partie de la piscine, me dit-il, pour réduire la profondeur du bassin et donc couper des postes, pour réduire le nombre d’employés nécessaires selon les normes de la ville.

Employé à l’hôtel PUR depuis 42 ans, il en est à son 5e conflit de travail. Il me dit que quand il était président du syndicat, il a donné plusieurs entrevues à Radio Basse-Ville, à l’époque où la station était sur la rue du Roi.

Il finit par nous montrer une photo sur son téléphone : on le voit sur la terrasse de l’hôtel avec en arrière-plan la ligne de la rue Saint-Joseph qui s’étire derrière lui. C’est une photo du mois d’avril de l’an 2000, au moment où commence la démolition du mail.

Je croise ces employés de l’hôtel PUR et ils m’introduisent à leurs conditions de travail, leurs luttes dans la longue durée et l’inscription de cette réalité dans la ville.

Je poursuis ma route sur la rue Saint-Joseph, tourne sur du Parvis, et continue sur la rue du Roi.

Je marche et je me souviens qu’il y a, en septembre et au mois de mai, une journée pour marquer cette réalité-là, celle du travail.

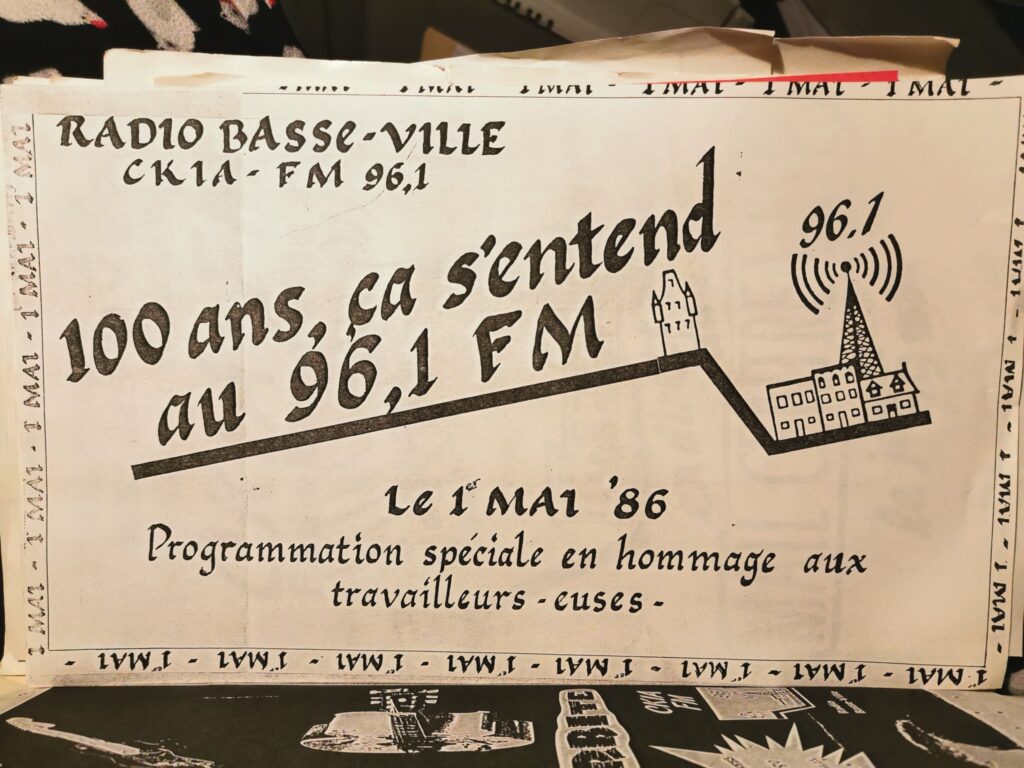

J’arrive devant les locaux du 570 rue du Roi et je me souviens que j’ai déjà retrouvé dans les archives une affiche sur laquelle on peut lire : « Le 1er mai ’86 – Programmation spéciale en hommage aux travailleurs·euses – 100 ans, ça s’entend au 96,1 CKIA-FM ».

Je me rappelle mon étonnement en manipulant l’affiche : une radio communautaire de la Basse-Ville de Québec qui célèbre le 100e anniversaire d’un événement ayant eu lieu au siècle précédent, le 1 mai 1886 à Chicago.

Les années passent, un comité archives se forme et, avec le temps, des membres de Radio Basse-Ville ramènent certaines de leurs archives personnelles à la station.

Et hop, je constate sur le poste de numérisation un fichier intitulé Sol-diese_CKIA-FM_1986-05-02_archives1mai1981_trop-rapide.mp3

J’écoute et je reconnais d’emblée la voix de Monique Foley, l’animatrice de l’émission Mes amies de filles. Je me surprends facilement, d’un fait simple : elle rediffuse des enregistrements du passé et on l’entend même actionner le magnétophone.

J’écoute et j’entends ces voix : des voix sopranos, à l’unisson, qui me font pâtir.

J’entends ces voix du mouvement populaire qui s’unissent pour chanter le 1er mai. Et je me rappelle à quel point le 1er mai, ce n’est pas n’importe quelle fête.

C’est un événement pour penser à la dignité des travailleurs et travailleuses et aussi à la solidarité entre les différents corps de métiers.

Il y a une histoire plus que centenaire qui nous ramène aux origines de cette fête et, bien sûr, à une longue liste de révoltes ouvrières en Amérique et en Europe. On peut penser à l’insurrection des canuts à Lyon, des employé·e·s de la soie qui se sont battu·e·s pour réduire la longueur des journées de travail, pour cesser de travailler des quarts de 15h, 18h, par jour.

Il y a comme cela dans les archives de la radio, des traces de notre histoire de luttes ouvrières.

L’histoire du 1er mai commence en 1886, date à partir de laquelle la Fédération des syndicats américains décide que la journée légale de travail sera de huit heures. Ce jour-là, plus de trois cent mille ouvriers quittent la chaîne de production pour se réunir dans les rues de Chicago.

Ces milliers de travailleurs immigrants, provenant d’Allemagne, d’Irlande, de l’Europe de l’Est, sont déterminés, ils s’organisent, ils ne veulent plus être considérés comme du cheap labor pour la production manufacturière.

Dans les jours qui ont suivi cette grève massive à Chicago, il y a eu d’importantes violences policières, le procès de militants anarchistes, du mouvement ouvrier, et des exécutions par pendaison – tout cela pour revendiquer de meilleures conditions de travail. Quelques années après, en 1889, la Deuxième Internationale, celle de Rosa Luxemburg, décident de faire du 1er mai le fête des travailleurs pour commémorer ces événements.

Cette journée-là est alors une journée de commémoration, une journée où la communauté se rassemble, communique et se remémore qu’« ensemble, il faut lutter »…

Je m’étonne de peu, d’un simple fait, de tous ces petits gestes qui ont permis de conserver les traces de cette célébration du 1er mai à Québec dans les années 80. Cela nous est encore accessible aujourd’hui :

- du fait que Mario Germain a enregistré l’événement en 1981 au sous-sol de la CSN,

- que Monique Foley a rediffusé les bandes magnétiques à l’émission Sol Diese au sous-sol de la rue du Roi en 1986,

- que la cassette de cette émission soit retournée à la station et qu’elle ait été numérisée en juin 2023.

Grâce aux gestes de ces petites mains, qui demeurent trop souvent une forme de travail invisible, il est possible de nous réinscrire dans cette lignée de luttes politiques et syndicales – surtout dans la période actuelle où le droit de grève est attaqué.

Pour les syndicats locaux, ce qui reste des organisations anarchistes, communistes, libertaires et pour les associations étudiantes et des organismes communautaires qui prennent toujours la rue – comme cet après-midi à 16h30, à la Place de l’Université du Québec –, ce document-là permet de réinscrire Québec dans une histoire plus grande, dans la tradition transnationale du 1er mai.

Bonjour Simon, intéressant de franchir l’Atlantique pour un 1er mai internationaliste, et vive les archives 😉